第749号 2023 (R05) .04発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和5年4月

本号の内容

§気象変動条件下における

水稲に対する「苗箱まかせ」の有用性の考察

株式会社ファーム・フロンティア

取締役会長 藤井 弘志

§土のはなし-第20回農産物のおいしさに影響するタンパク質と

炭水化物はトレードオフの関係

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

気象変動条件下における

水稲に対する「苗箱まかせ」の有用性の考察

株式会社ファーム・フロンティア

取締役会長 藤井 弘志

1.はじめに

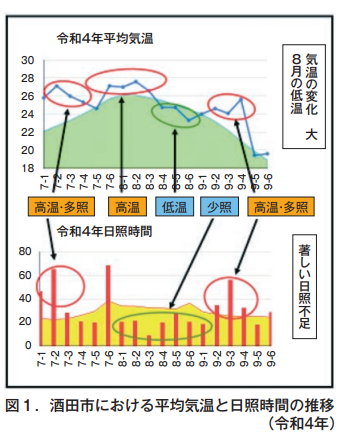

令和4年の山形県酒田市における7月~9月の気象条件の特徴として,8月1半旬から9月1半旬までの継続的な著しい日照不足(平年比60)による登熟不良年であったことがあげられる(図1)。

平成3年から令和4年までの過去32年間で8月1半旬から9月1半旬までの積算日照時間の少ない順に並べると,一番少ない年次は作況指数が94であった平成15年(冷害)の114時間(平年比50),2番目に少

ないのが令和4年の137時間(平年比60)であり,令和4年も著しい日照不足であった。山形県の庄内地域で,過去に日照不足で作況指数が99未満(平年以下)であった年次と比較すると,作況指数が92の平成7年の173時間(平年比76),作況指数が98の平成10年の159時間(平年比70)よりも,令和4年の日照時間は少ない年次であった。

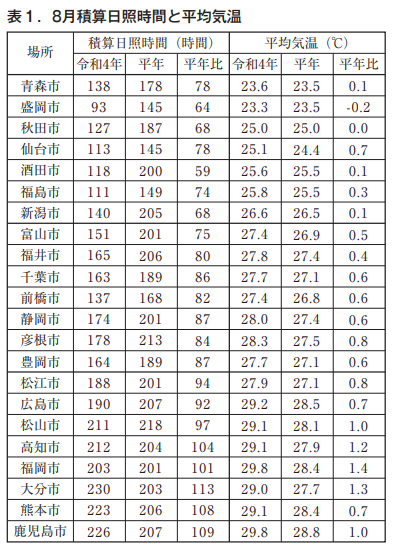

次に,稲作の登熟期間である8月の気象条件(平均気温,積算日照時間)を全国的にみると(表1),8月の平均気温は平年並であるが,積算日照時間が平年よりも著しく少ない地域,積算日照時間は平年並であるが,平均気温が平年よりも高く品質低下が懸念される27℃を越えている地域,および積算日照時間が平年より少なく平均気温が平年よりも高い地域の3つに分類され,いずれの地域も日照不足・高温条件下の登熟で収量低下や品質低下が懸念される状況にある。

今後とも日照不足・高温条件下の登熟が常態化している中で水稲生産性の向上が食料安全保障の視点からも特に重要である。そこで,本稿では水稲の生産性の向上に関与する光合成能(ソース能)の視点から解説し,「苗箱まかせ」などの被覆肥料の有用性と,さらに生産性を向上するための戦略を提案する。

2.稲側の評価

当該年度の稲について,ソース側(光合成産物を生産し供給する側)とシンク側(光合成産物を受け入れる側)から評価して該当する項目があれば,その視点が改善策になるので次年度の稲作の改善方策に導入する。

(1)ソース側(光合成産物を生産し供給する側)の評価

〇■出穂期における葉色が平年よりも低い

出穂期における葉色が低い場合は,単位葉面積当たりの窒素量が少ないことを意味し,日照不足条件下での光合成には不利となる。上位葉が窒素不足の場合(水田からの窒素供給不足や根の活力低下による吸水能の低下),上位葉の窒素不足を解消するために下位葉からの窒素の転流によりカバーするので,下位葉の葉色低下が進行する。

〇■水田圃場の還元が進行した,■活着が遅延し初期生育が抑制された

水田圃場の還元が進行して,移植後の活着遅延,初期生育が抑制(分げつ発生)された場合は,根数が少なくなること,初期生育の抑制をカバーするために保温的水管理(浅水)の継続により適期中干しが実施されないことで「直下根(タテ張り)」の伸長や水田土壌の表層に展開伸長する「うわ根(ヨコ張り)」の発生が抑制されるなど,登熟期間の養水分の吸収に関与する根量が少なくなったことも日照不足や高温条件下で登熟が抑制される要因となる。

〇■ケイ酸質資材の施用が実施されていない圃場,■ケイ酸供給が少ない圃場

ケイ酸質資材が施用されず,ケイ酸供給が少ない場合は,光合成能に関与する比葉重の重い葉身(葉身の厚い)の確保,葉身の直立性の向上による受光態勢の良化が十分でなく,日照不足条件下での光合成量が減少したことも要因として考えられる。

(2)シンク側(光合成産物を受け入れる側)の評価

シンク側の評価として,量的評価と質的評価がある。量的評価は1㎡佅数の多少による評価,質的評価は登熟に不利な2次枝伷佅数の多少による評価を行う。

〇■1㎡佅数が,品種毎に示されている指標の1㎡佅数よりも多い

1㎡佅数が多い場合は,光合成産物の分配先が増加するので,日照不足や高温条件下では登熟が不利となる。

〇■初期生育が抑制されて1㎡穂数が少なくなり,1穂佅数が増加した

初期生育が抑制され1㎡穂数が少なくなり,穂佅数が多い場合は,登熟に不利な2次枝伷佅数が増加するので登熟が不利となる(1穂佅数と2次枝伷佅数は正の相関関係)。

〇1㎡佅数を構成する1㎡穂数と1穂佅数(2次枝伷佅数)とのバランスが大事で,気象変動条件下では,初期生育を確保し,必要とする穂数を早期に確保することが重要となる。

3.日照不足・高温条件下の光合成に関与する要因の特徴

ソース能を示す光合成を左右する葉身側の要因としては,

①単葉の光合成能力は,葉身の窒素濃度(葉面積当たりの窒素量)との正の相関関係があり,葉

面積当たりの窒素量は葉の厚さ(比葉重)と関係が深く,厚い葉を有する稲体ほど葉面積当た

りの窒素量が多くなる。ケイ酸は比葉重を向上させる作用がある。

②光合成速度は葉の老化に伴って低下し(二酸化炭素固定系の老化),葉の老化に影響を与える

要因として窒素吸収量(追肥窒素は葉の老化を抑制する効果),サイトカイニン(根で合成され

るホルモンで葉に転流される)があり,根の機能を高く保つことは葉の老化を抑制する。

③群落の光合成量を向上させるには,葉身の直立性の向上による受光態勢を良化させることが根

に養分を供給している下位葉の受光量を増やし光合成量を維持するので,ケイ酸が重要な役割

を果たしている。

④ソース能を維持するには,窒素の持続的な供給(施肥,地力)およびケイ酸による下位葉の光合

成能力の維持(老化抑制),日照不足・高温条件下でも乾物生産が重要となる。

光合成に重要な役割を担っている根側の要因としては,

①高い収量のためには,登熟期間中の根系の生理活性が高いこと,低下が緩やかであることによって,

根の老化を遅らせることが佅の登熟の向上につながる(特に,2次枝伷佅)

②活性の高い根量の確保が登熟期間中の光合成を左右するので,直下根(中干し),うわ根(間断

潅水)などの形成を促進する適切な水管理と初期生育の確保が重要である。

③葉身の老化が遅く,長期間にわたり葉色を維持できること,すなわち,根から葉に転流するサ

イトカイニン総量が多く,下葉の枯れあがりが遅いので,上位葉の葉色が維持され,結果的に

光合成が維持され,登熟が良好で収量も多くなる。

④登熟期間中に窒素の吸収能力が低下して,葉身の窒素栄養が不足すると,下位葉の窒素を上位

葉に転流するので下位葉の葉色の低下が助長され,さらに根の活力(吸水能)が低下する。

以上より,日照不足や高温条件下における稲体の光合成能を向上させるのに特に必要な養分は,①窒素(単葉の窒素量,持続的な窒素少量供給による葉の老化抑制,下位葉の光合成産物の根への持続的な供給による根の活力維持)と②ケイ酸(葉身の比葉重の向上,受光態勢の良化,根の酸化力向上)があげられ,まさに車の両輪である。また,葉身の光合成を支える根が重要である(根には水田土壌の深部に伸長する「直下根」と土壌の表層に展開伸長する「うわ根」があり,それぞれ登熟期間重要な役割を果たしている)。

さらに,葉身と根の相互作用の向上により,光合成産物の生産量を増やしても分配先である佅(シンク)能が重要であり,生産された光合成産物の分配が適正に行われる1㎡佅数の形成とこれを構成する1㎡穂数と1穂佅数(1穂佅数が過剰にならないような)のバランスが重要となる。

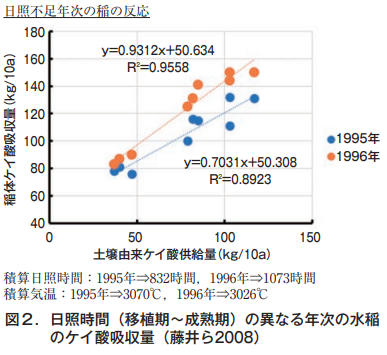

日照時間の少ない年次は土壌からのケイ酸供給量の大小にかかわらず水稲によるケイ酸・窒素吸収量が少なくなり収量も減少する傾向がある(図2)。

光合成能向上には窒素とケイ酸の吸収量を増加させる必要があり,日照不足年では土壌からのケイ酸供給量だけでは不十分な場合もあり,ケイ酸質資材の施用が有効となるとともに,「苗箱まかせ」による根

域の近くからの少量の窒素の持続的な供給は,稲体の窒素栄養を維持する重要な技術である。

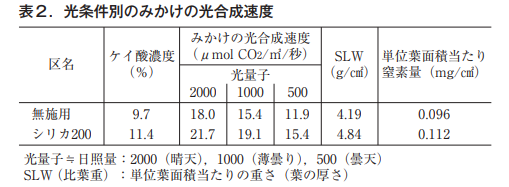

ケイ酸無施用の区とケイ酸施用(シリカ200)の区において,光量子条件を2000(晴天),1000(薄曇り)および500(曇天)と変えて,みかけの光合成速度を測定した(表2)。

ケイ酸濃度の高い区ではケイ酸濃度の低い区に比べて葉身のみかけの光合成速度は光条件にかかわらず高い傾向であった。光合成速度の比較ではケイ酸無施用区を100とした場合のケイ酸施用区の値は晴天で121,薄曇りで124,曇天で129であり,ケイ酸施用の効果がみられる。この要因としてケイ酸施用区ではSLW(比葉重)の向上による単位葉面積当たり窒素量が高いことが考えられ,この事実も日照不足条件下における対策としてケイ酸の効果が高いことを示唆している。

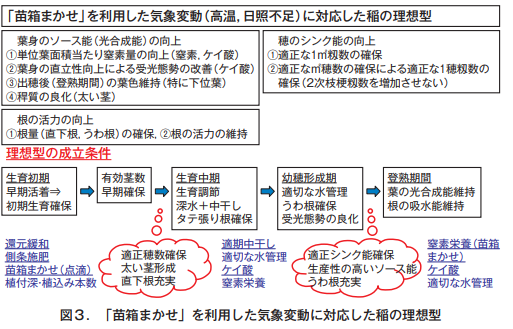

4.全天候型の最強のシステムとは(図3)

(1)水稲の反応としては

①土づくり(製鋼スラグ)や稲わら腐熟促進(酵素資材のピンポイント施用)により土壌還元の

緩和と側条施肥+苗箱まかせ(点滴効果)によるスタートダッシュで早期に必要とする茎数を

確保(3号分げつ:下位分げつ)できる。

②生育調節(深水,中干し)を適期に行うことができ,1茎乾物重の重い茎(太い茎)の確保,

「直下根」および「うわ根」の十分な確保につながる。

③さらに,効率的な土づくり効果(ケイ酸)と水稲の表層根への近接施肥の「苗箱まかせ」によ

る持続的な少量窒素供給による生育後期の持久力(後期凋落の抑制,窒素栄養の維持,根の活

力維持)を向上できる体制が確保される。

しかし,現状の水稲は,初期生育,根の伸長が不良で,必要とする茎数確保が遅れ,中干しなどの生育調節も適期対応が不十分になり,結果として根量が抑制され,土づくりの停滞によるケイ酸不足や生育後半の窒素供給不足も重なり,葉色低下や下位葉の枯れあがりが発生し,気象災害(高温・日照不足など)に脆弱な体制にあり,このような状況を①~③によって変革することが可能となる。

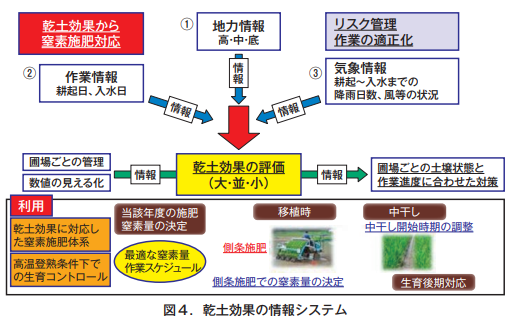

(2)次世代型施肥体系 情報連動型土づくり+「側条施肥+苗箱まかせ」

次世代型施肥体系の情報連動型土づくり+「側条施肥+苗箱まかせ」の次のような手順で実施する。

①情報連動型の土づくりにより低コストで効果的な土づくりについて情報(土壌分析,センシング,問診票など)を利用しての実施,②情報連動型の施肥システムにより,施肥窒素量は圃場毎の地力,目標収量,品種(倒伏の有無)などにより決定し,側条施肥の窒素量は当該年度の圃場毎の乾土効果情報により決定し対応する。このことにより,施肥および土づくりのコストを低減しながら,気象変動条件下(日照不足,高温など)でも安定した収量(高品質)の確保につながる(写真1)。

具体的手法

〇情報連動型土づくり

ケイ酸質資材

①施用するケイ酸質資材の選択:圃場の還元リスクを評価して還元リスクがある場合,ケイ酸・

石灰の他に還元の進行を緩和する鉄・マンガンを含んでいる製鋼スラグを選択する。

②ケイ酸質資材の施用量:土壌分析(pH,CEC),ケイ酸質資材の施用履歴などから,圃場毎に

ケイ酸質資材の施用量を可変して施用することによってコスト低減につながる。

還元対策

①実施する対策の選択:圃場の還元リスクを評価して実施する対策を選択する。選択する対策と

しては,排水対策(サブソイラ),稲わら腐熟促進(酵素資材,石灰窒素),製鋼スラグ施用,苗

質向上・浅植え等がある。

②稲わら腐熟促進材のピンポイント施用:ドローンセンシングやスケッチにより圃場内・圃場間

の還元リスクの高い場所を特定して,その場所だけにピンポイントで酵素資材などを施用する。

〇情報連動型施肥

水稲が吸収する地力窒素の変動要因である圃場の地力評価(地域変動)と乾土効果評価(年次変動)を加味して,圃場毎の施肥窒素量を変えることにより,圃場毎の地力のバラツキを少なくすることが可能となる。具体的には圃場の地力(地域変動)と乾土効果等(図4)の情報に基づいた側条施肥(速効性N:基肥相当)の窒素量を最適化して圃場毎に可変施肥を実施すること(乾土効果が高い圃場では「側条施肥」の窒素量を減肥して対応),地力・品種・収量目標・気象条件に基づいた「苗箱まかせ」(緩効性N:追肥相当)の最適化した窒素量と肥料型(溶出タイプ)を圃場毎に選択して実施する。

「情報連動型土づくり」+「側条施肥+苗箱まかせ」の効果

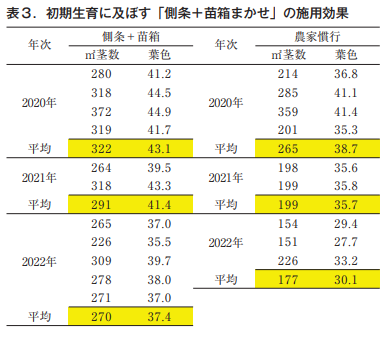

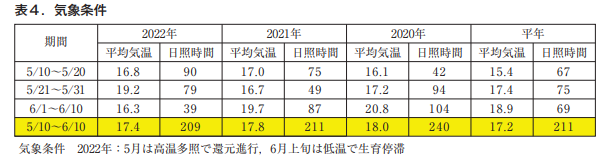

〇初期生育確保(表3)

①移植約1ヶ月後の㎡茎数と葉色について,「側条施肥+苗箱まかせ」区と農家慣行区を比較した。

「側条施肥+苗箱まかせ」区ではいずれの年次も目標茎数である1㎡当たり300本程度を確保

しており,葉色も高く維持している。農家慣行区では移植後(5月10日~6月10日)の気象条件

が高温年の2021年,低温・日照不足の2022年では(表4),茎数減少・葉色低下が見られた。

移植後の気象条件が厳しい条件であっても,「側条施肥+苗箱まかせ」は現場の課題であ

る初期生育確保に安定的に有効であることが示された。

②排水対策,製鋼スラグ施用および稲わら腐熟促進材(酵素資材)のピンポイント施用によ

る還元対策も「側条施肥+苗箱まかせ」による窒素供給と相まって安定的な初期

生育確保が可能であった。

稈葉充実度の向上

〇稈葉充実度が穂揃期以降減少しないで成熟期まで高い値を維持することにより,光合成を低下させないで登熟の良化につながる。穂揃期以降の稲体への窒素の供給が少ないと稈葉充実度が低下し収量の減少につながる。

〇稲の穂揃期以降に持続的な少量の窒素の供給体制の構築が,光合成に影響を及ぼす日照不足,高温条件下での葉身による光合成能の維持につながる。その視点から,「苗箱まかせ」などによる少量の窒素の持続的な供給や地力の向上が必要であるとともに,養水分の吸収側である根量の確保と登熟期間中の根の活力の維持を図る肥培管理も重要である。

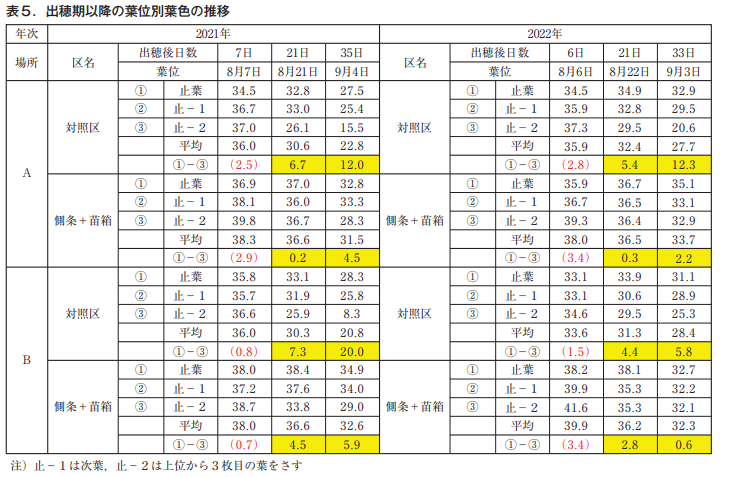

登熟期の葉色の推移(表5)

〇「側条施肥+苗箱まかせ」区と対照区(農家慣行)における出穂期以降の葉色推移を比較すると,対照区の上から3枚目の葉色低下が著しい。対照区では,出穂後20日以降,下位葉の老化圧が見られ,凋落的なパターンであった。

〇「側条施肥+苗箱まかせ」区の葉身の枯れあがりが他の施肥法に比べて緩やかで,上から3枚目の葉色が維持され,根の活力(吸水能)が高く,気象変動に強い(令和4年は日照不足,令和3年は高温)ことが示された。

〇還元の緩和による初期生育の良化,ケイ酸による光合成能の向上と苗箱まかせによる持続的な窒素の供給が令和4年の著しい日照不足年次でも葉色の低下を抑制した。

「苗箱まかせ」等の被覆肥料による登熟期間中の持続的窒素供給の意義

〇葉位別の窒素の吸収強度は上位葉ほど高く,水田土壌から供給される窒素量(施肥窒素,地力窒素)が多い場合には,上位葉の窒素の吸収強度は土壌中の窒素に依存し,下位葉からの転流窒素には依存しない。

一方,水田土壌から供給される窒素量(施肥窒素,地力窒素)が少ない場合には,上位葉の窒素の吸収強度は土壌中の窒素よりも下位葉からの転流窒素に依存する。すなわち,登熟期間中の下位葉の葉色の低下は上位葉の窒素不足を示していて,日照不足や高温などの光合成に不利な気象条件では,一層下位葉の葉色の低下が助長され,根の活力低下(下位葉の葉色低下による光合成能の低下に伴う根への光合成産物の供給量の減少)と相まって稲体の後期凋落が起こっている。

〇上記のような稲が増加している傾向であり,それを打破するには,適正な量の窒素を持続的に供給できる施肥体系が重要であり,その視点から「苗箱まかせ」などの被覆肥料が有用であると考えられる。

土のはなし-第20回農産物のおいしさに影響するタンパク質と

炭水化物はトレードオフの関係

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

前回は,植物が窒素の養分イオンであるアンモニウムイオンや硝酸イオンを吸収し,葉の光合成でつくられた炭水化物を利用してタンパク質の原料となるアミノ酸をつくるしくみ(GS-GOGATシステム)を紹介した。植物はこうしたしくみを利用して,タンパク質合成に必要なすべてのアミノ酸を自給している。そのタンパク質は,炭水化物とともに農産物のおいしさに大きく影響する。

今回は,この農産物のおいしさに大きな影響をおよぼす作物体内のタンパク質と炭水化物の含量が,トレードオフという不思議な関係にあることを,GS-GOGATシステムから考えてみる。

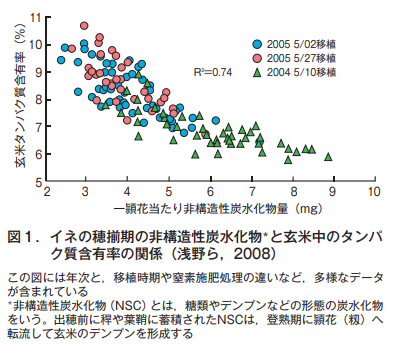

1.トレードオフの関係とは

トレードオフとは,遊具のシーソーのように,どちらか一方が高まると,他方は低下するというような関係で,二つの要因をともに高めて両立させることができない関係のことである。例えば,図1に示すように,イネの穂揃期の一頴花当たり非構造性炭水化物(以下,NSCと略)含量が低いと,玄米中のタンパク質含量が高く,逆にNSC含量が高いと玄米中タンパク質含量は低下しており,両者にトレードオフの関係が成立しているのが見て取れる。

2.なぜトレードオフの関係になるのか

植物体内で,タンパク質と炭水化物の含量がトレードオフの関係になるのは,植物体内の炭水化物含量(A)が,光合成による炭水化物生産量(B)と吸収された窒素が体内でタンパク質に変換されるときに消費される炭水化物量(C)との差で決定されるから(A = B-C)である。

このことは,前回紹介したGS-GOGATシステムから考えるとよく理解できる。すなわち,堆肥や化学肥料などから窒素を多く与えられた植物は,もちろん窒素を多く吸収する。窒素が多く吸収されると,GS-GOGATシステムに組み入れられてアミノ酸合成が活発化し,結果的にタンパク質含量が高まる。

この時,アミノ酸合成のための原料は,根から吸収するアンモニウムイオンや硝酸イオンの他に,もう一つの原料が必要だったことを思い出してほしい。それが2-オキソグルタール酸である。アミノ酸合成を活発化させるには,この2-オキソグルタール酸を多量に供給する必要がある。2-オキソグルタール酸は,葉でつくられた光合成産物の炭水化物を,植物の呼吸作用で分解する過程でできる中間産物の有機酸である。それゆえ,この有機酸を多量に供給するには,呼吸作用を活発にして炭水化物の分解を多くしなければならない。その結果,植物体内に残る炭水化物量は必然的に少なくなる。

逆に,窒素が少ししか与えられない場合,植物のアミノ酸合成もわずかで,タンパク質含量は低い。アミノ酸合成に多く利用されないので,呼吸による炭水化物の分解中間産物も多くを必要としない。その結果,炭水化物が多く残されることから,相対的に炭水化物は高含量となる。これが,植物体内でタンパク質と炭水化物にトレードオフの関係をもたらす主なしくみである。

3.窒素施肥と作物の品質

作物のタンパク質と炭水化物の含量がトレードオフの関係にあるということは,窒素施肥が作物の炭水化物含量に大きな影響を与えることをも意味する。そのことをコメの食味や,栽培法のちがいと作物のおいしさの関係から考えてみたい。

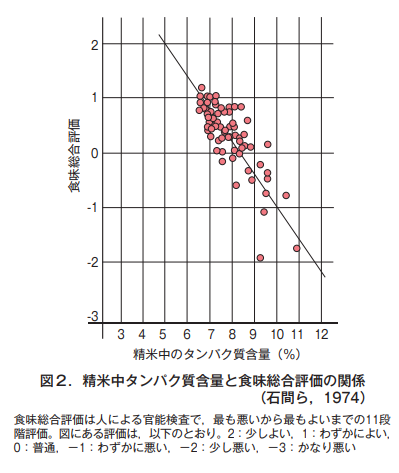

1)コメのタンパク質含量と食味

コメ(精米)の食味総合評価は,明らかにタンパク質含量が低いほど高い評価を受ける(図2)。

これは,低タンパク質含量であるほど炭水化物(デンプン)含量が高まり,日本人好みの食味になるからである。したがって,コメの食味を良くするために,イネのタンパク質含量を必要以上に高めない窒素の肥培管理が求められている。しかし,低タンパク質含量をねらうあまり,窒素施与量を少なくしすぎると玄米収量が低下する。つまり,高デンプン質の良食味米を生産するのは,食味と収量のギリギリのバランスで,窒素の肥培管理をおこなう高い技術を必要としている。

ただし,コメ(精米)の食味は,タンパク質含量だけではなく,コメのデンプンを構成するアミロース含量の低さも重要な要因である。コメのアミロース含量は窒素施肥の影響よりも,品種特性のほうに大きく影響される。そのため,良食味品種は,そもそもコメが低アミロース含量となる性質を持つ育種素材から選抜されている。

2)栽培方法のちがいと農産物のおいしさ

有機栽培の農産物は,慣行栽培(従来どおり,化学肥料や農薬などを利用する栽培法)の農産物よりもおいしいという評価がよく指摘される。これは,一般的事実なのだろうか。これも窒素施与量との関係から整理することができる。

作物への養分源として,有機栽培では堆肥を,慣行栽培では化学肥料を用いる。今,この二つの養分源を用いて,与える全窒素量を同じにして作物を栽培する場合を考えてみる。両者で全窒素施与量が同じであっても,作物が吸収利用しやすい形態の窒素(無機態窒素)は,通常,化学肥料のほうが堆肥よりもかなり多い。それは堆肥に含まれる窒素には,作物がすぐに吸収できない有機態窒素が含まれているからである。

いいかえると作物からみれば,与えられた全窒素量が同じでも,すぐに吸収できる無機態窒素量は慣行栽培の化学肥料で与えられるほうが,有機栽培の堆肥で与えられた場合より多い。そうすると,慣行栽培のほうが有機栽培よりも作物の窒素吸収量が増えて,タンパク質含量が高まり,その結果,炭水化物含量が低くなる。農産物のおいしさは,糖類やデンプンなど炭水化物含量が多いほど高まると考えられるため,結果的に与えた全窒素量が同じなのに有機農産物のほうがおいしいという評価になる。

しかし,それは栽培法のちがいに由来することではなく,用いた養分源に含まれる無機態窒素量のちがいが主な原因である。化学肥料からの窒素施与量を,堆肥に含まれている無機態窒素量と等しくすれば,作物の糖類などの炭水化物含量に,両者間で大差なくなる。

つまり,有機農産物が慣行農産物よりも,一般に低タンパク質含量で,高炭水化物含量となるのは,栽培法のちがいではなく,与えた全窒素量が同じでも,無機態窒素施与量にちがいがあることに起因する現象と理解することができる。